Le règlement intérieur de l'école - La charte de la laïcité

Le règlement intérieur de l'école - La Charte de la laïcité

Le règlement intérieur de l'école

Réf : circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014

Le règlement intérieur de l'école, qui est le premier vecteur d'un climat scolaire serein pour l'ensemble de la communauté éducative, est établi et revu annuellement par le conseil d'école.

Il prend en compte les droits et obligations de chacun des membres de la communauté éducative pour déterminer les règles de vie collective qui s'appliquent à tous dans l'enceinte de l'école.

Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il ne saurait en aucun cas se réduire à un énoncé des obligations des seuls élèves.

Au contraire, il doit permettre de créer les conditions de prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités

Le règlement intérieur de l'école est soumis au vote des membres du conseil d'école lors de la première réunion quinze jours ouvrables après les élections des représentants des parents d'élèves.

À la suite, il est validé par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Oise.

Le règlement intérieur de l'école est disponible en ligne.

Télécharger le fichier "RÈGLEMENT INTÉRIEUR" PDF.

ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR EN DATE DU 11 MAI 2020 ADOPTE DANS LE CADRE DE LA GESTION SANITAIRE DE LA COVID-19. ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR EN DATE DU 1ER JUIN 2021 RELATIVE À LA CHARTE D'UTILISATION DE L'ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT). ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR EN DATE DU 1ER JUIN 2021 RELATIVE À LA CHARTE D'UTILISATION DE L'ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT) POUR LES RESPONSABLES LÉGAUX.

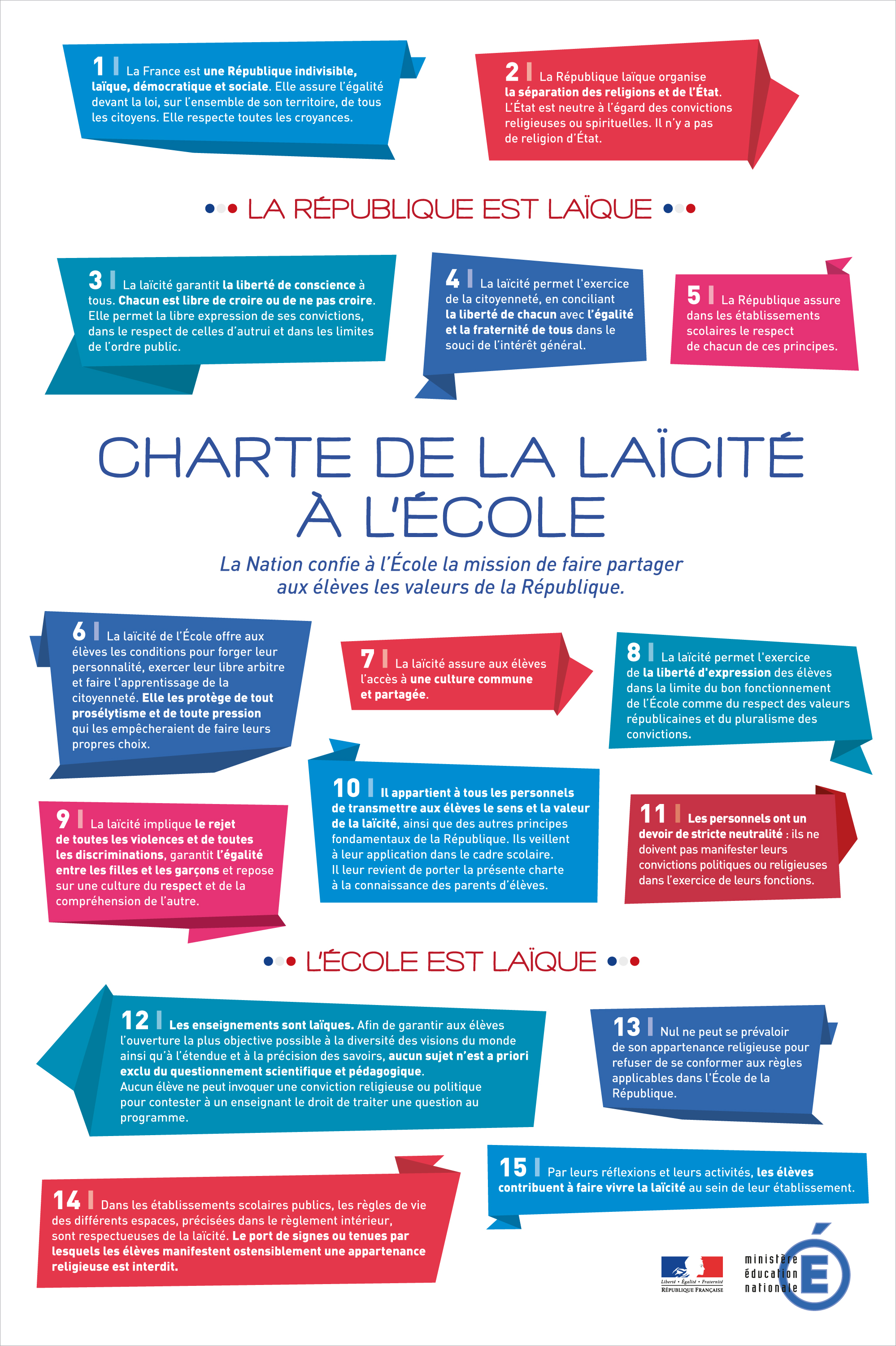

La Charte de la laïcité

La Charte de la laïcité à l'École, dont le texte est annexé à cette circulaire, a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves et de l'ensemble des membres de la communauté éducative. Dans un langage accessible à tous, cette Charte explicite les sens et enjeux du principe de laïcité à l'École, dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République. Elle offre ainsi un support privilégié pour enseigner, faire partager et faire respecter ces principes et ces valeurs, mission confiée à l'École par la Nation et réaffirmée dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013.

Lien circulaire n° 2013-144 du 6-9-2013.

Télécharger la Charte de la laïcité.

La laïcité

La laïcité

Source : " Citoyenneté, engagement, pratiques de la laïcité : réponses à des lycéens "

sous la coordination de Jean-Louis Auduc et Jean-Pierre Rosenczveig, éditions L’Harmattan – 2017

Les auteurs définissent la laïcité. Elle « s’appuie sur trois piliers :

- La liberté de conscience qui permet à chaque citoyen de choisir sa spiritualité (…) la liberté de culte permet à toutes les religions l’extériorisation, l’association et la poursuite en commun de buts spirituels. La liberté de conscience va de pair avec la liberté d’expression (…)

- L’égalité en droit des convictions, des opinions spirituelles et religieuse prohibe toute discrimination ou contrainte et garantit que l’État ne privilégie aucune option (…)

- La neutralité du pouvoir politique (…) Pour que chaque citoyen puisse se reconnaitre dans la République et que chacun puisse vivre ensemble, elle soustrait le pouvoir politique à l’influence dominante de toute option spirituelle ou religieuse »

Pour compléter cette définition, Jean-Louis Auduc et Jean-Pierre Rosenczveig précisent, en les différenciant, les espaces dans lesquels s’applique la laïcité :

- « l’espace privé (…) : l’espace plein et entier de la liberté de conscience, évoqué dès l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 (…)

- L’espace public « partagé » : la rue, les transports, où chacun peut, dans le respect de la loi, afficher ses opinions, ses croyances, mais où sa liberté s’arrête où commence celle des autres. Il n’y a pas d’interdits de signes religieux ou politiques ou commerciaux dans l’espace public partagé (…)

- L’espace des services publics (établissement scolaire, mairie, tribunal…) c’est le lieu du bien commun, de l’intérêt général, qui n’est pas la somme des intérêts particuliers (…) Les programmes scolaires ne sont pas la somme des interventions de différents groupes de pression, mais ce que la Nation, à un moment donné, entend promouvoir auprès des élèves. Ils doivent être à l’abri de toute propagande et prosélytisme religieux, politique ou commercial. C’est ce que garantit la neutralité de l’État et l’impartialité de ses fonctionnaires. »

ACROSTICHE mnémotechnique

L iberté

A utonomie de la personne, intime respecté

Ï ndépendance État / École

C ommun, collectif

I mpartialité fonctionnaires

T olérance, respect

É galité de toutes les personnes

Un ouvrage à lire :

Un ouvrage à lire :

"De la laïcité en France" de Patrick WEIL

éd. GRASSET

avril 2021

EAN : 9782246827757

162 pages.

Une critique

Hommage à Samuel Paty le 21 octobre 2020

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen

L'Assemblée nationale naît avec la Révolution de 1789 et celle-ci commence à l'Assemblée nationale. L'événement est inséparable de l'institution. Animée par l'esprit du siècle des Lumières, l'Assemblée adopte, en août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, jetant ainsi les fondements actuels de la République et de la démocratie. (Assemblée nationale)

Consulter La déclaration des droits de l'homme et du citoyen - 26 août 1789

La convention internationale des droits de l'Enfant (CIDE)

Pour la première fois de l’Histoire, un texte international reconnait explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques – des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables.

Le consensus est inédit : avec 195 états, c’est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l’histoire ! Seuls les États-Unis et la Somalie manquent à l’appel – le Soudan du Sud l’ayant ratifié en mai 2015.

Bien plus qu’un texte à forte portée symbolique, cette Convention est juridiquement contraignante pour les états signataires, qui s’engagent à défendre et à garantir les droits de tous les enfants sans distinction – et à répondre de ces engagements devant les Nations unies. C’est le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, composé d’experts indépendants, qui contrôle la mise en œuvre de la Convention, en examinant les rapports que les états s’engagent à publier régulièrement dès lors qu’ils ont ratifié le traité. (UNICEF)

Consulter La convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) - 20 novembre 1989

La Marseillaise

Un peu d’histoire…

En 1792, à la suite de la déclaration de guerre du Roi à l'Autriche, un officier français en poste à Strasbourg, Rouget de Lisle compose, dans la nuit du 25 au 26 avril, chez Dietrich, le maire de la ville, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin".

Ce chant est repris par les fédérés de Marseille participant à l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792. Son succès est tel qu'il est déclaré chant national le 14 juillet 1795.

Interdite sous l'Empire et la Restauration, la Marseillaise est remise à l'honneur lors de la Révolution de 1830 et Berlioz en élabore une orchestration qu'il dédie à Rouget de Lisle.

La IIIème République (1879) en fait un hymne national et,en 1887, une "version officielle" est adoptée par le ministère de la guerre après avis d'une commission. C'est également sous la IIIème République, le 14 juillet 1915, que les cendres de Rouget de Lisle sont transférées aux Invalides.

En septembre 1944, une circulaire du ministère de l'Education nationale préconise de faire chanter la Marseillaise dans les écoles pour "célébrer notre libération et nos martyrs". Le caractère d'hymne national est à nouveau affirmé dans les constitutions de 1946 et de 1958 (article 2).

À l'origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté, la Marseillaise s'est imposée progressivement comme un hymne national.

Elle accompagne aujourd'hui la plupart des manifestations officielles.

Source : http://www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-rouget-de-lisle/

Les paroles (1792, Rouget de Lisle)

1er couplet

Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé !

Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)

Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras

Égorger vos fils, vos compagnes !

↑ "La Marseillaise", sculpture de François Rude sur l'Arc de Triomphe de Paris.

Refrain

Aux armes, citoyens, Formez vos bataillons,

Marchons, marchons !

Qu'un sang impur

Abreuve nos sillons !

2ème couplet

Que veut cette horde d'esclaves,

De traîtres, de rois conjurés ?

Pour qui ces ignobles entraves,

Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)

Français, pour nous, ah ! quel outrage

Quels transports il doit exciter !

C'est nous qu'on ose méditer

De rendre à l'antique esclavage !

3ème couplet

Quoi ! des cohortes étrangères

Feraient la loi dans nos foyers !

Quoi ! ces phalanges mercenaires

Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)

Grand Dieu ! par des mains enchaînées

Nos fronts sous le joug se ploieraient De vils despotes deviendraient

Les maîtres de nos destinées !

4ème couplet

Tremblez, tyrans et vous perfides

L'opprobre de tous les partis,

Tremblez ! vos projets parricides

Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)

Tout est soldat pour vous combattre,

S'ils tombent, nos jeunes héros,

La terre en produit de nouveaux,

Contre vous tout prêts à se battre !

5ème couplet

Français, en guerriers magnanimes,

Portez ou retenez vos coups !

Épargnez ces tristes victimes,

À regret s'armant contre nous. (bis)

Mais ces despotes sanguinaires,

Mais ces complices de Bouillé,

Tous ces tigres qui, sans pitié,

Déchirent le sein de leur mère !

L’enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture (1848 - 1852) - MUDO

6ème couplet

Amour sacré de la Patrie,

Conduis, soutiens nos bras vengeurs

Liberté, Liberté chérie,

Combats avec tes défenseurs ! (bis)

Sous nos drapeaux que la victoire

Accoure à tes mâles accents,

Que tes ennemis expirants

Voient ton triomphe et notre gloire !

7ème couplet

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n'y seront plus,

Nous y trouverons leur poussière,

Et la trace de leurs vertus (bis),

Bien moins jaloux de leur survivre,

Que de partager leur cercueil,

Nous aurons le sublime orgueil,

De les venger ou de les suivre

NB: le septième couplet, dont l'auteur reste à ce jour inconnu, a été ajouté en 1792.

Les enjeux de l'égalité filles - garçons

Les enjeux de l'égalité filles - garçons

L'égalité des filles et des garçons est la première dimension de l'égalité des chances que l'École doit garantir aux élèves : il s'agit d'une obligation légale et d'une mission fondamentale.

Consulter EDUSCOL - Les enjeux de l'égalité filles - garçons

L'École compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances entre les filles et des garçons. À cette fin, elle veille à favoriser, à tous les niveaux, la mixité et l'égalité, notamment en matière d'orientation, ainsi qu'à la prévention des comportements sexistes.

Consulter MEN - L'égalité des filles et des garçons